トップ > 病気の知識 > 過去の勉強会一覧 > パーキンソン病の薬物治療 最近の考え方

パーキンソン病の薬物治療 最近の考え方

2015/09/04 7階多目的ホール 第56回脳と神経の勉強会

パーキンソン病とは

パーキンソン病は、脳内のドパミンという神経伝達物質が減少するために起こる病気です。 伝達される情報が十分でないため、運動の命令が筋肉にうまく伝わらず滑らかな動作ができなくなるのです。 治療には、薬物、リハビリ、手術(脳深部刺激療法など)があります。

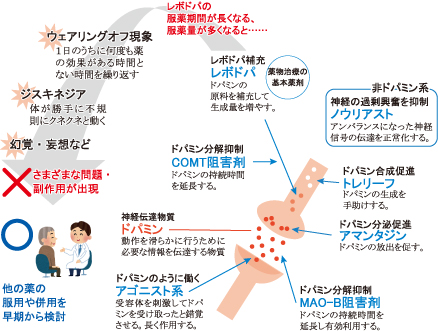

ドパミン系パーキンソン病薬の種類と作用

薬物治療の考え方

薬物治療は、ドパミンの原料であるレボドパの補充が基本です。 生成されるドパミンの量が増えるため、動きにくさが改善されます。

しかし、持続時間が短い、 服用期間が長くなるとドパミンを蓄える能力が低下してウェアリングオフ現象が出現するという問題があります。 服用回数を増やすことで対処できますが、必ず限界が訪れます。 また、服用量が多くなると、ジスキネジアが出現。 幻覚・妄想などの副作用も出現しやすくなります。

このような問題に対処するため、最近ではレボドパとは異なる作用をもつ他の薬の服用や併用を早期から検討するのが一般的です。若年者など長期服用が必要な場合ほど、レボドパの服用量を少量で維持して副作用出現の時期を先送りすることが重要になります。

医師は、患者さんの状況を総合的に判断して、治療計画を立てています。 ご不明な点はお気軽にご質問ください。

脳神経センター長・パーキンソン病外来担当医 清家 真人