トップ > 病気の知識 > 過去の勉強会一覧 > 「糖尿病だと何がいけないの?」

「糖尿病だと何がいけないの?」

2016/4/27 7階多目的ホール 第46回糖尿病勉強会

食事をとると血糖値は上昇します。 健康な状態では、食後の血糖値が一定値を超えないように 膵臓からインスリンというホルモンを分泌して血糖値を調節しています。

糖尿病は、このインスリンが分泌されにくくなったり、働きが悪くなることで血糖値の調節が難しくなる病気です。

症状がないことも多いため、健診などで「血糖値が高い」と指摘されても、治療されず放置する方が少なくありません。 しかし、症状がないからといって放置するのは大変危険です。

血糖値が高い状態が長期にわたって続くと、やがて症状や合併症が現れます。 そのころには糖尿病はかなり進行し、治療が困難なものになってしまうのです。

糖尿病は「治る」病気ではありません。 「長くつきあっていく」病気です。 早期に治療を始めれば、健康な人と変わらない生活を送ることができます。

高血糖による症状

看護師

のどが渇く、尿がたくさん出る、水分をたくさんとる、倦怠感、体重減少など。 しかし、症状が現れないことも多く、血液検査を受けないと気づかないのが問題です。

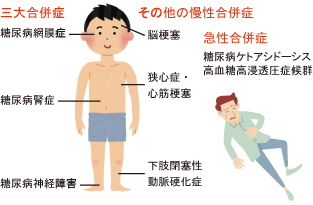

さまざまな合併症

最悪の場合、失明、腎不全、足切断など重篤な状態になることも。 他にも、糖尿病の方はそうでない方に比べて、感染症、歯周病、認知症、白内障、骨粗しょう症、 足・爪白癬などにかかりやすいと言われています。

心臓血管外科手術で困ること

循環器科・血管外科

動脈硬化は心筋梗塞や脳卒中の

発症リスクを高めます

血糖値の変動が大きくなると、血管の壁が傷つけられて炎症が起こり、動脈硬化が進行します。

動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中などの発症リスクを高めます。

治療の選択肢を減らし術後管理が困難に

糖尿病の方はそうでない方に比べて、心臓血管外科手術において注意しなければならないことがあります。

感染率が高くなる

血糖管理が困難になる

術後、安定した食事ができるようになるまでの期間は血糖コントロールが難しくなります。 また、感染を防止するため血糖値を常に200未満程度で管理することが必要となるため、 食事量が安定しないこの時期の血糖管理は非常に難しくなります。

再狭窄率が高くなる

病変が1ヶ所であれば、血管内治療(バルーン拡張、ステント留置など)は技術的には問題なく行えますが、 再狭窄率が高くなります。 病変が多数ある場合には冠動脈バイパス術を行いますが、使用できる血管が限られ選択肢が減ります。 つなぎ方が複雑になればどこかが詰まる確率が高くなります。

糖尿病と上手につきあっていくために。

うまく血糖コントロールできれば、健康な人と変わらない生活を送ることができます。 症状がないから、面倒だからと、放置したり治療を中断したりせず、 医師や看護師など医療スタッフと力を合わせて一緒に治療を続けましょう。