トップ > 病気の知識 > 過去の勉強会一覧 > 糖尿病で足を切断しないために 〜脊髄硬膜外刺激術(SCS)による血流改善法

糖尿病で足を切断しないために 〜脊髄硬膜外刺激術(SCS)による血流改善法

2016/09/02 7階多目的ホール 第68回脳と神経の勉強会

フットケア

タコ・ウオノメ・切り傷、皮膚の変色・冷感、末梢の

感覚鈍麻の有無、爪の手入れの状態などを評価

しながらケアします。

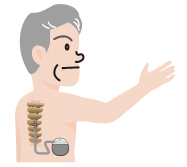

脊髄硬膜外刺激療法(SCS)

心臓ペースメーカーのような装置を使用して、

微小な電気信号を脊髄に送り、電気的に軽微

な刺激感覚を作りだすことで、痛み感覚を脳

に伝えている電気信号と置き換える治療法。

薬物療法でも痛みが緩和されない慢性疼痛

や下肢の血流障害に適応となり、当院でも

多くの実績があります。

閉塞性動脈硬化症とは

足の動脈に硬化が起こって血流が悪くなり、それによって歩行障害が起きる血管病です。 症状は、手足の冷感、しびれや痛み、重症になると潰瘍や壊疽に至ります。

糖尿病の方は、高血糖による免疫力低下、神経障害による感覚鈍化などのため閉塞性動脈硬化症が重症化しやすく、 糖尿病でない方に比べ治療のための下肢切断率は5・1倍高くなると言われています。 足の色が悪い、うっ血、潰瘍があるなど気になる症状があれば受診しましょう。

確かな診断で適切な治療を

まずはフットケアで、足の状態を評価しながらケアします。

検査が必要と判断すれば、ABI(上腕・足関節血圧比)、下肢超音波(エコー)検査、 MRA(MRI血管撮影)、CTA(CT血管撮影)などを行います。 いずれも当院で受けていただくことができます。

治療には、動脈硬化の原因となっている疾患の管理・治療、運動療法、血行再建術があり、患者さんの状態に合った最善の方法を選択します。

脊髄硬膜外刺激療法(SCS)による

血流改善法

血行再建術は動脈硬化が重症の場合に検討されます。 血管の狭くなった部分を広げる血管内手術、血液が詰まる動脈の迂回路をつくるバイパス術、 血管の狭くなった部分が何カ所にも及ぶ場合や膝から先の細い血管の場合には 脊髄硬膜外刺激療法による血管拡張法も適応となります。

脊髄硬膜外刺激療法とは、脊髄に電極を埋め込んで弱い電気刺激を行い、痛みの信号が脳に伝わるのを遮断することで痛みを緩和する治療法。 電気刺激によって交感神経の緊張が低下するため血管が広がり、血流改善が期待できます。お気軽にご相談ください。

脳神経センター長 清家 真人